調査結果

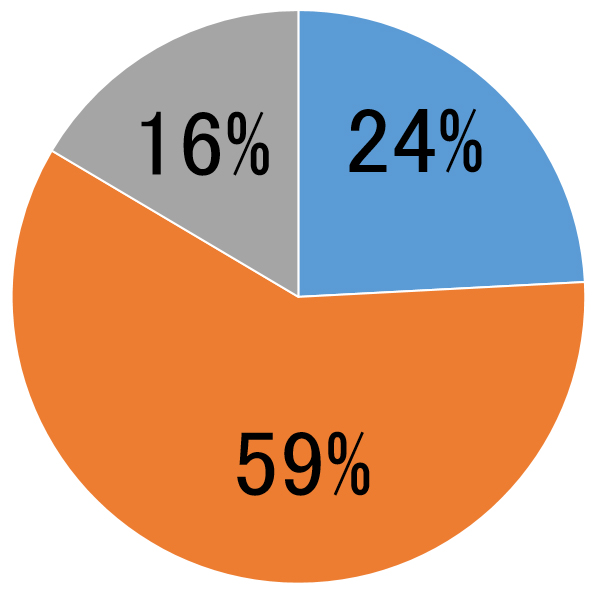

(6)取締役選任、配当金額等に対する議決権行使における投資家への影響について、どう考えますか。

|

大いにある ある程度ある あまりない |

|

|

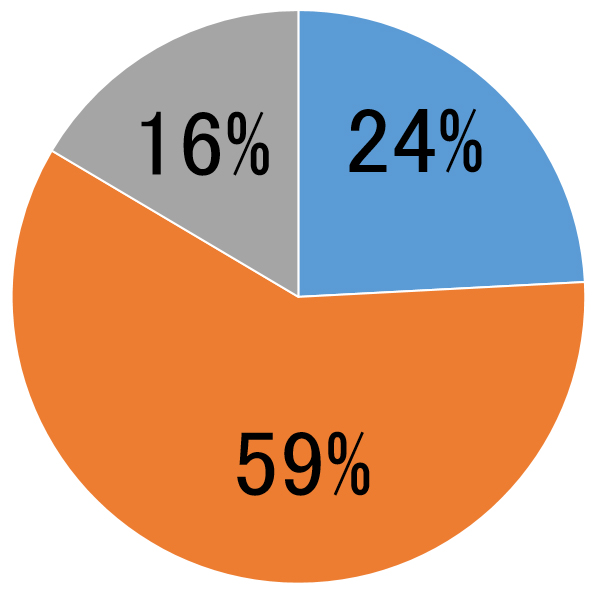

大いにある ある程度ある あまりない |

回答者からの主なコメント

決算業績の結果をもって議決権行使の判断を行う投資家に対しては影響がある。

決算を確定した会社と確定していない会社で、議決権行使の定量判断の基準が難しい。

決算が確定していないにもかかわらず、株主総会を開催し取締役などを信任する必要がある場合には、機関投資家は、フィデューシャリー・デューティー充足の観点から信任行動が保守的になる可能性があり、経営陣の提案を否決する蓋然性が高まる。

権利落ちのタイミング次第。

年間スケジュールが決まっているので、非常に忙しくなる。

発表の時期が集中するので処理できない。

株主総会の後ズレにより、配当に係る利益処分の不確実性が増す。

一部に拙速な判断を行う投資家が出てくると予想される。

経営陣の優先順位が何かを考える契機になり得る。

決算発表の遅延で、取締役改選の議案を評価する時間が短縮される可能性がある。

配当落ちしているので、金額が変わってもどうしようもないが、大幅減配などは後で影響がある。

ROEなど投資効率を求める前に、業績の大幅悪化や資金繰りの厳しさを踏まえて、ガバナンスに著しい問題のある企業でなければ、会社提案に反対しない可能性がある。

運用会社固有の議決権ガイドラインの運用方法(定量基準を適用すべきかどうか、特殊要因を勘案するか等)の検討期間が十分取れない可能性がある。

常識の範囲内の延期であれば、それ自体が取締役選任等に影響するとは考えていない。

(7)その他、連絡協議会の公表についてコメントがありましたら記入してください。

回答者からの主なコメント

必要な対応や留意点が整理されて公表されたのは良かった。

過去、日本企業は自然災害や危機的状況で、株主とのコミュニケーションを“分からない”との見解から減らす傾向が見られた。他のステークホールダーと同様に、不透明だからこそより緊密に株主とコミュニケーションを取るように促してほしい。また、長期投資家にとって、マネジメントからのメッセージがより重要となる点も強調してほしい。

株主総会の運営に関するガイドラインも同時に公表すべき。