試験に備える・申込む

試験当日

1. 持参するもの(試験中に机上に置いてよいもの)

-

① 筆記用具、計算用電卓等の貸出しは一切行いません。

試験中は、以下に記載のもの以外は、すべてカバン等の中にしまい、そのカバン等は通路を塞がぬように足元に置いてください。

- 「受験票」

- ・「受験票」を持たない受験者は試験場に入室できません。「受験票」を紛失された場合は、メール(education@saa.or.jp)で、ご連絡ください。

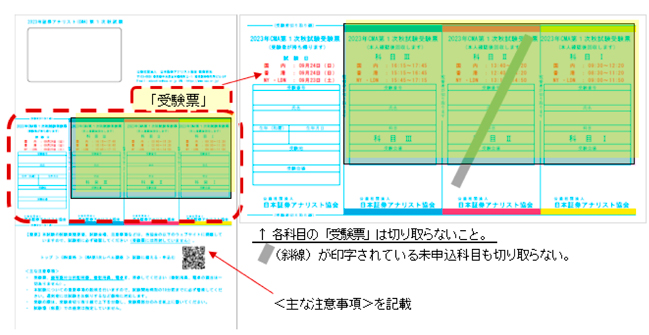

- ・試験当日は、以下のように「受験票」部分のみを切り取って、机上に置いて受験いただきますが、各科目の「受験票」部分は切り離さないでください。

- 「顔写真付公的証明書」(試験当日において有効なものに限ります。)

海外会場:パスポートのみ

国内会場:次のとおり - (1) 以下の「顔写真付公的証明書」のうち、いずれか1つ※1

- 運転免許証

- パスポート

- 個人番号(マイナンバー)カード(通知カードは不可)※2

- 学生証(高等学校、高等専門学校、大学、公的機関が設置する職業訓練校、都道府県知事が認可する専門学校が発行するものであって、顔写真付のものに限る)

- 在留カード

- 特別永住者証明書

- 運転履歴証明書(2012年4月1日以降に交付されたものに限る)

- 障害者手帳(各種)

- ※1デジタル身分証明書その他の電子的本人確認書類は、上記の「顔写真付公的証明書」として取り扱いません。

- ※2個人番号(マイナンバー)カードは、裏面の個人番号(マイナンバー)が見えないように専用ケースに入れるか、個人番号(マイナンバー)の表示箇所にシールを貼るなどの対応をしてご持参ください。

- (2) (1)の「顔写真付公的証明書」をお持ちでない場合※1

- 社員証※2

- 住民票

- 戸籍抄本

- (注意) 2027年秋試験以降、国内試験における本人確認書類は、(1)の「顔写真付公的証明書」のみとなりますのでご留意ください(「顔写真付公的証明書」をお持ちでない場合は受験できません。)

- 筆記用具(硬度HBまたはBの黒鉛筆、シャープペンシル<替え芯ケース>、消しゴム)

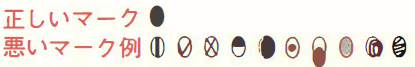

- ・答案用紙は3科目とも「マークシート方式」です。ボールペンを使用すると正しく採点されないことがあります。上記以外の筆記用具(筆箱、鉛筆削り、マーカー、定規等)はすべてカバン等の中にしまってください。

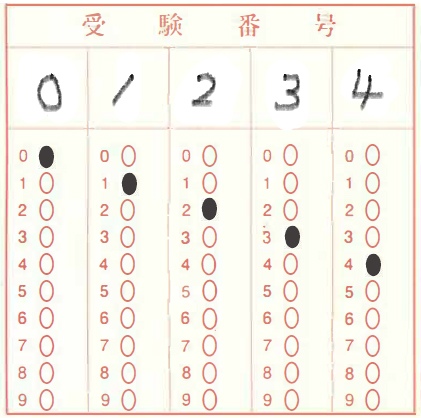

- 答案用紙の受験番号欄(左図)には、5桁の受験番号をすべて正しく記入し、その数字の下部のマーク欄を正しく塗りつぶしてください(頭部の「0」を省略しないこと)。

- 正しくマークしないと、採点されない可能性があります。

- マーク欄は“0”から始まっています。“1”をマークすべきところを“0”の欄に塗る(マークする)間違いが多いので、ご注意ください。

- 計算用電卓(試験中に使用できる電卓は2台まで)

- ・関数電卓、金融電卓を使用することができます。

以下に該当する電卓は使用禁止です。監督者が試験中に個別に電卓をチェックすることがあります。なお、計算結果を記憶するだけのメモリー機能の電卓は使用可能です。

(イ)文章や公式を記憶させておき試験中に表示できるもの

(ロ)通信機能を有するもの

(ハ)騒音を発するもの - ・電卓のカバーは、電卓本体から外し、カバン等の中にしまってください。

- 時計

- ・時計機能のみのものに限ります。他の受験者の迷惑になるものは一時お預かりする場合があります。

- 飲料(スクリューキャップが使用されている容器に入ったもの)

- ・試験中は、容器にカバーを使用しない状態であれば、机上に置いて飲むことができます。飲まないときは、容器から内容物が漏れることがないよう、スクリューキャップを確実に締めてください。また、後述の禁止事項もご参照ください。

(注)上記の受験票は見本(過去の試験のもの)であり、実際とは日付や色合い等が異なります。

指定試験場に入室する前に、①「受験票」と②以下の書類のうち2種類以上を持って、試験会場の試験本部へお越しください。

※1 デジタル身分証明書その他の電子的本人確認書類は、上記の書類として取り扱いません。

※2 顔写真付であっても、社員証は「顔写真付公的証明書」としては取り扱いません。

試験本部での本人確認手続により、試験開始時刻から受験できない場合でも、試験時間の延長措置は講じません。時間に余裕を持ってお越しください。

受験番号欄の記入例

- ②携帯用手指消毒用アルコールや消毒用シートを持参して、試験前、試験後に使用することは差支えありませんが、試験中はカバン等の中にしまってください。

- ③通信機能のない単なる耳栓は使用可能です(イヤホンは使用不可です。)。監督者がチェックする場合は、耳栓を取って監督者に見せてください。補聴器を使用される場合は、事前にメール(education@saa.or.jp)でお知らせください。

- ④座布団やひざ掛け、目薬やティッシュペーパー(ケースを含みます。)、ハンドタオル、ハンカチは、不正や他の受験者の妨げにならない限り使用可能です。但し、監督者がチェックする場合があります。

- ⑤試験中、机上に置いてあるものについて、監督者がお尋ねする場合があります。また、監督者の指示に従わない場合は、不正行為とみなされることがあります。

2. 禁止事項

- ①問題用紙、計算用紙の持ち出し・持ち帰り

- 試験問題(問題用紙、計算用紙)は、試験場(部屋)からの持ち出し、持ち帰りはできません。試験を終了して退室する(途中退室を含みます。)際は、試験問題(問題用紙、計算用紙)をすべて監督者に渡してください。

- ②試験時間中の撮影機能・通信機能付きの多機能電子機器(スマートフォン、携帯電話、スマートウォッチ、スマートグラス等)、通信機器(イヤホン、ワイヤレスマイク等)の使用

- 試験時間中は、時計、電卓としても一切使用できません。試験開始の10分前から、如何なる事情があっても使用禁止です。電源を切り、カバン等の中にしまってください。

- ③不正行為または不正を疑われるような行為

- 不正行為※を行ったと監督者がみなした場合は、退場を命じます(当該受験が無効となるほか、今後の受験資格の剥奪等、厳格に対応します。また、受験料の返金には一切応じません。)。

※ 本試験での「不正行為」とは、次に掲げる行為をいいます。 - 受験者本人に代わって他人に試験を受験させる行為

- 他の受験者の答案をのぞき見る、または他の受験者に自己の答案を見せる行為

- 媒体(紙、机、筆記用具、電子機器、情報端末等)を用いて文書等を見たり、使用したりする行為

- 私語・動作等による連絡行為

- 机上に置いてよいものや許可されたもの以外のものを机上に置く行為

- 不正目的で衣服その他の身に着けているものに紙や電子機器、情報端末の設置等を行う行為

- 問題用紙、計算用紙、答案用紙を持ち帰る行為

- 試験監督者の指示に従わない行為

- 海外会場の試験時間との時差を利用して、試験問題に関する情報交換を行う行為

- その他、上記に類する行為

- ④試験会場への自動車、バイク、自転車の乗り入れ、路上や近隣における無断の駐車や駐輪、会場近辺のコンビニエンスストア等における駐車や駐輪

- ⑤転倒、机上からの落下その他の事情により内容物が漏れる(漏れるおそれがある場合を含みます。)容器に入っている飲料(コンビニエンスストアや自動販売機で購入した紙コップを容器とする飲料等)の試験場(部屋)への持ち込み

3. 試験会場入場時の注意事項

- ①同じ受験地内で複数の会場がある場合は、「受験票」に記載の会場で受験してください。

- ②試験開始時間の10分前から注意事項の説明を行いますので、それまでに必ず着席してください。

- 「科目Ⅰ」の入場は、試験開始時刻の45分前(海外会場は30分前)を予定しています。待機室はありません。

- ③マスクの着用は任意ですが、監督者がマスク着用を指示する場合等の必要に備えて、不織布マスクを持参してください(会場に備えはありません。)。会場内での会話および移動は、最小限に留めてください。

- ④「科目Ⅰ」および「科目Ⅲ」の2科目を受験する(「科目Ⅱ」を受験しない)場合は、「科目Ⅰ」の試験終了後に各自の荷物を持って一旦退室してください。荷物を置いて「科目Ⅲ」の座席を確保することはできません。

4. 受験中の注意事項

- ①試験開始の10分前から試験開始後30分まで、および試験終了前の15分間は、退室できません。退室は監督者の指示に従ってください。

- ②「受験票」と「顔写真付公的証明書」は着席後、机の上に並べて置いてください。

- 「受験票」以外の部分(住所や注意事項等が記載されている部分)は、事前に切り離してカバン等の中にしまってください。

- 試験開始後、監督者が受験者の本人確認を行い、受験科目の「受験票」を切り取って回収しますので、各科目の「受験票」は切り離さないでください。

「受験票」の白色片部分(生年月日の記載のあるもの)は、試験終了後、受験者が持ち帰ってください。 - 本人確認時にマスクや帽子を着用している場合は、監督者の指示に従い、マスク、帽子を外してください。

5. その他の注意事項

- ①地震や風水害等の自然災害、テロ行為、紛争、感染症等による不測の事態により、試験を中止することがあります。その際には、こちらの新着情報欄に情報を掲載しますので、試験前に必ずご確認ください。試験実施中に地震等の不測の事態が発生した場合は、監督者の指示に従ってください。

- ②温度調節のご要望には応じられない場合がありますので、室温の変化に対応できる着脱のしやすい服装でお越しください。

- ③「科目Ⅰ」および「科目Ⅱ」の試験終了から次の試験開始10分前までの休憩時間中に、試験場での飲食は可能ですが、受験者同士で向かい合わず距離をとって静かに済ませていただくよう、ご協力をお願いします。

会場に持ち込んだものや飲食により出たゴミは、すべて各自が必ず持ち帰ってください。 - ④試験会場内は、所定の喫煙場所を除き、廊下も含めて全室禁煙です(喫煙場所のご案内はできません。)。また、試験会場として使用する建物・部屋以外の場所は、立入禁止です。

- ⑤会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

合否結果の通知

合否決定および合否結果の通知について

- ①試験の合否は、科目ごとに上位一定割合の受験者の平均得点を基準として決定されます。

- ②合否結果は、<マイページ>の「試験結果の確認」に6月中旬頃に掲載予定です(掲載時期はメールでお知らせします)。郵送による合否通知はありません。

- ③合格証明書は、合否結果判明後に<マイページ>の以下の「各種証明書発行」からPDFファイルをダウンロードできます。

受講受験のお手続き > 受講・受験履歴管理 - ④不合格科目については、<マイページ>の「試験結果の確認」のステータス欄に、不合格者中の順位ランク区分(A~Dの4区分※)が表示されます。

- ※A(上位から1/10まで)、B(A以外の上位から1/4まで)、C(A,B以外の1/2以内)、D(1/2未満)

- ⑤勤務先から、受験状況、試験の合否結果等の情報提供の要請があった場合は、情報提供に同意されている方に限り当該情報を提供します(同意・不同意は<マイページ>で確認・変更できます)。

「科目Ⅲ」については、その得点が合格最低点以上であっても、「職業倫理・行為基準」の得点が一定水準に達していない場合、不合格となります。

出題および採点の方針等は一切公表いたしません。また、合否または得点結果についての問い合わせにも一切お答えいたしません。

科目Ⅲについては、その得点が合格最低点以上であるにもかかわらず、「職業倫理・行為基準」の得点が一定水準に達しないために不合格となった場合は、「A(R)」と表示されます。

公益社団法人 日本証券アナリスト協会 教育運営部

E-mail:education@saa.or.jp